色を理解するうえで欠かせないのが「光」です。

私たちが色を認知できるのは、光の性質と、物体、そして眼の働きが関わっているからです。

色彩検定3級では、この「光と色の関係」に関する基礎知識がよく出てきます。

電磁波や波長・振幅といった物理的な特徴から、光源色と物体色、さらに可視光線とスペクトルまで幅広く出題されるため、しっかり押さえておく必要があります。

この記事で分かること

・色が見える仕組み(光・物体・目の関係)

・電磁波の性質(波長と振幅)

・光源色と物体色の違い

・可視光線の範囲とスペクトルの特徴

・太陽光と連続スペクトルの関係

色が見える仕組み|光・物体・眼の3要素(色彩検定3級)

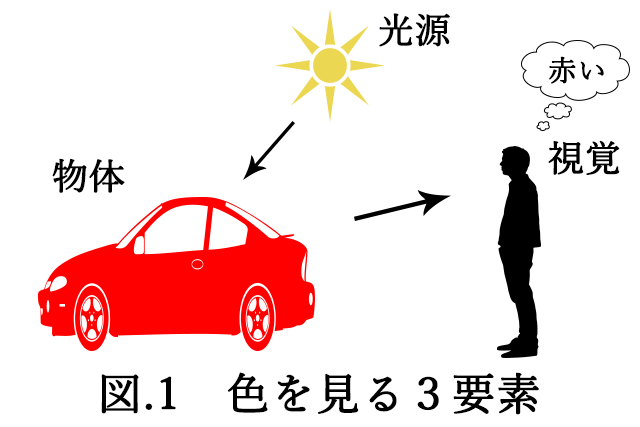

色を認識するには、次の3つの要素が必要です。

- 光源(光を発するもの)

- 物体(光を反射・吸収・透過するもの)

- 視覚(眼)

太陽や照明は光を発しているから光源だね!

例えば、太陽(光源)からの光が赤い車(物体)に当たり、その反射した光が私たちの眼に届くことで「赤」と認識されます。(図.1)

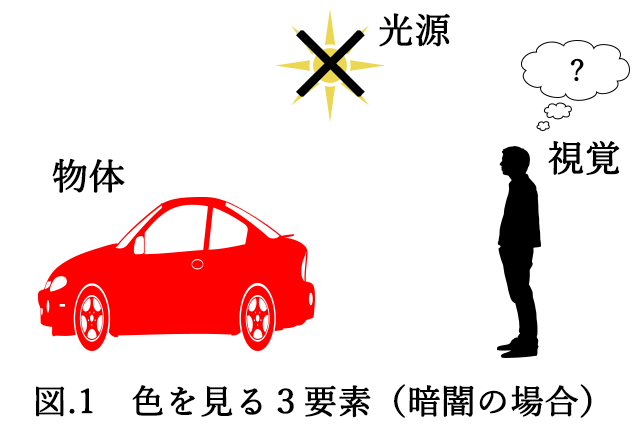

光源が一切ない暗闇の中だと当然、車の色は感じ取れません。

光の波長と振幅|電磁波の基本(色彩検定3級対策)

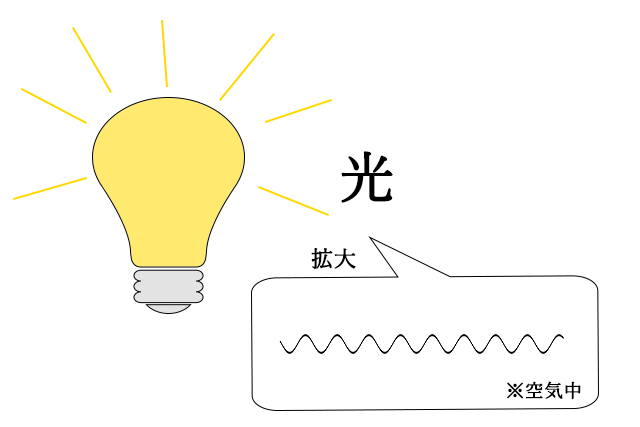

光は電磁波(でんじは)の一種であり、波の性質を持っています。

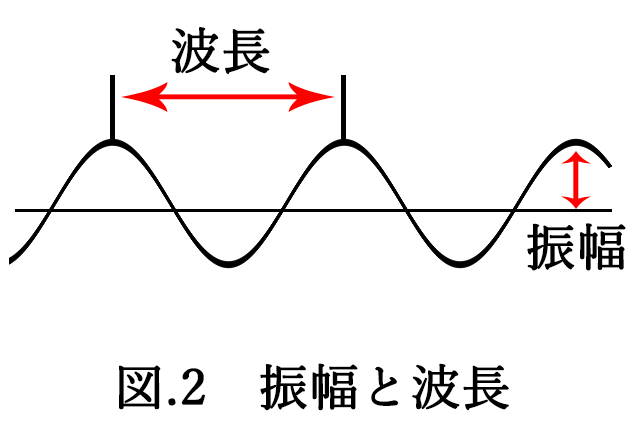

また電磁波は波長(はちょう)と振幅(しんぷく)で表すことができます。(図.2)

- 波長:波の山から次の山までの距離。色の違いを決める要素。

・赤:600〜780nm(長波長)

・緑:500〜570nm(中波長)

・青:450〜500nm(短波長) - 振幅:波の高さ。光の強さ(明るさ)に関係する

色彩というよりかは理科の授業だよね。

なかなか覚えづらいと思うけど、「電磁波とは振幅と波長で表せるよ」、「単位はnmだよ」、とこの二つは頭に入れておいてね!

試験では「波長」がよく出題されるよ!

「振幅」は出題頻度は低いけど、テキストには登場してるから一応確認しておくと安心かな。

光源色と物体色の違い

光は大きく2種類に分けられます。

- 光源色:自ら光を放つ色(太陽、電球、LEDなど)

- 物体色:光を反射して見える色(リンゴ、紙、車など)

光源色と物体色は、光源や照明条件によって見え方が変わることがあります。

試験では「光源色=自ら光を出す」「物体色=反射した光」と整理して覚えるのがポイントだよ!

可視光線|380〜780nmの範囲と特徴

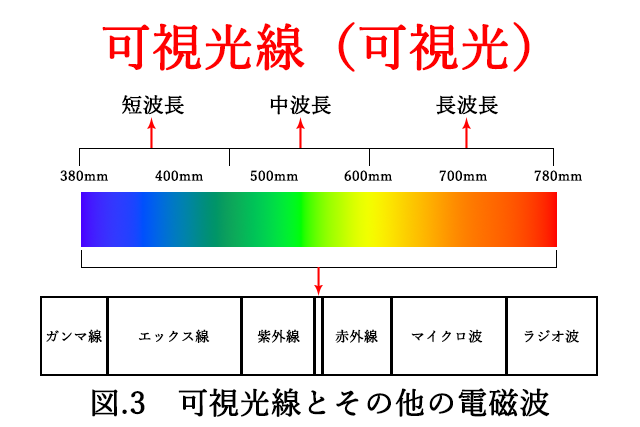

人間の目に見える電磁波は 可視光線(380〜780nm) です。

※可視光とも言います。(図.3)

またこの範囲(380~780nm)のことを可視範囲と言います。

可視光線はさらに波長で分類されます。

- 短波長(380〜450nm):紫・青

- 中波長(450〜600nm):緑・黄

- 長波長(600〜780nm):橙・赤

図.3を見てわかる通り、波長が長くなるほど赤みが強くなり、逆に波長が短くなるほど青みが強くなるよ!

この波長の長さと色の関係性はよく覚えておいてね!

紫外線とは、字の通り「紫」の「外」にある「線」ということ。

赤外線も同じく、「赤」の「外」にある「線」。

紫外線、赤外線は目に見えません。

380nm(紫)より外側を紫外線と言い、780nm(赤)より外側を赤外線と言います。

太陽光とスペクトル|自然光と色の関係を学ぶ

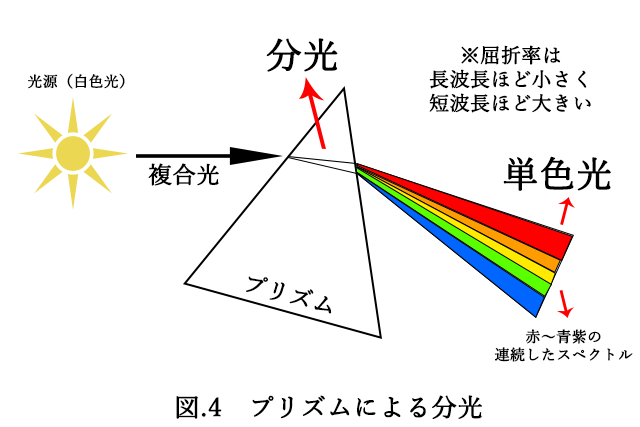

太陽光は可視光線をバランスよく含む自然光で、このような複数の波長を含む光のことを複合光(ふくごうこう)と言います。(図.4)

また、複数の波長の光がほぼ均等に集まった光を白色光(はくしょくこう)と呼びます。

これにより、自然な色の見え方が可能になります。

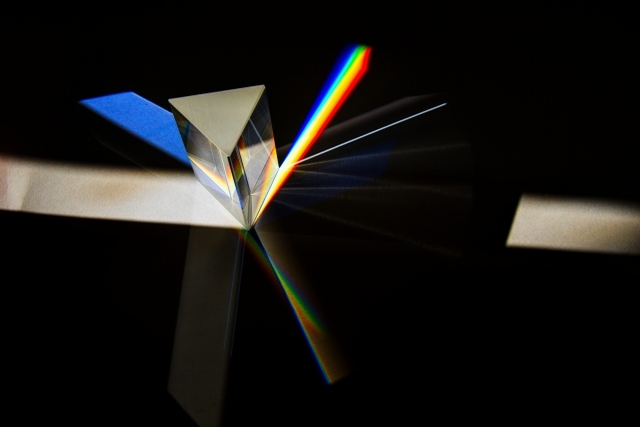

太陽光をプリズムに通すことで、赤から青紫まで連続したスペクトル(帯)が確認できます。

上の画像のようなガラスで作られた三角柱をプリズムと言うよ!

プリズムによって分かれて出てきた単一の波長は単色光(たんしょくこう)と呼ばれます。(図.4)

このように光を波長ごとに分けることを分光(ぶんこう)と言います。

複数の波長を含む光は「複合光」、波長を分けることを「分光」のように、ここで出てきた単語は漢字を見れば意味も連想しやすいので深く考えずに覚えよう!

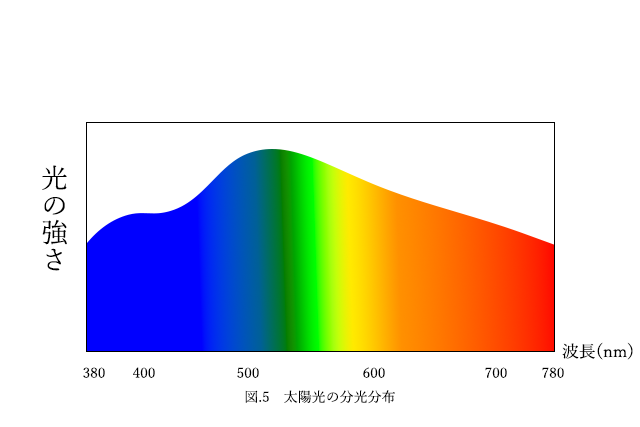

分光分布とは|光のエネルギー分布と色彩検定3級での重要性

分光分布(ぶんこうぶんぷ)とは、光を波長ごとに分け、その光の強さの関係を表したグラフです。(図.5)

グラフの縦軸は波長が持つ光の強さを表しており、横軸が波長の長さを表しています。

分光分布は可視範囲内(380nm~780nm)で表されることが一般的です。

このグラフを見ることで、その光の各々の波長(380nm~780nm)の光がどのくらいの強さで含まれているかが一目でわかります。

図.5の太陽光の分光分布を見てみると、可視範囲内の波長がほぼ均一に含まれているのが分かるね。

太陽光のように、複数の波長の光がほぼ均等に集まった光は色味を感じないんだよ!

練習問題

最後にまとめ問題です。

それぞれの問いに答えてみましょう。

また( )に入る言葉を答えましょう。

答えは問題文をタッチすると表示されます。

お疲れ様でした。

練習問題は全問正解できましたか?

間違えた個所があればもう一度復習してみましょう!

この光と色のテーマは色彩というよりは理科のような感じで覚えづらく、ここで挫折して色彩検定3級をあきらめてしまう方もいるかもしれません。

ですが、3級の全分野の内の1割2割程度なので、ここが踏ん張り所です!

ぜひ頑張って乗り切ってください!!

僕も皆さんの力になれるように分かりやすく解説していきますので、引き続き共に勉強していきましょう!