色には「暖かい・寒い」や「重い・軽い」のような様々な心理的効果があります。

また明度対比や彩度対比と言った対比により視覚的にも色が変化して見える時があります。

以前、【色彩検定3級】色が持つ色彩心理で詳しく解説していますが、今回はこのような心理的効果はインテリアにおいてどのように作用されるのかを解説していきます。

色の心理効果は以前学習している内容なので、復習の意味もかねて学習していきましょう。

色の心理的効果を理解しよう(インテリア×色彩検定3級)

色は人に様々な心理効果を与えます。

インテリアのカラーコーディネートをする時は、こうした色の心理効果を考慮しながら考えていくことが重要です。

それではインテリアにおける色の心理効果を詳しく解説していきます。

インテリアと暖色・寒色の心理効果

インテリアにおいて暑い部屋には寒色を用いたり、寒い部屋には暖色を用いてカラーコーディネートをする場合があります。

ですが、壁や天井は暖色系である木材を使用したり、オフホワイトなどのクロスを使用することがほとんどです。

そのため色の寒暖感を演出する場合は、部分的に暖色または寒色を用いることが効果的とされています。(図.1)

また近年ではLED照明が普及しているので、照明の色で暖色や寒色を調整することができます。

インテリアと進出色・後退色の視覚印象

部屋の近くに見せたい所に進出色を用いたり、奥行きがあるように感じさせたい時に後退色を用いたりします。(図.2)

よく部屋を広く感じさせるために後退色が用いられることが多いです。

逆に進出色を用いると圧迫感を感じてしまう場合があります。

インテリアと色の進出・後退感は画像だけじゃ伝わりにくいね。

実際に体験すれば分かりやすいんだけどね!

インテリアと色の膨張色・収縮色の見え方

部屋を広く見せたい時には、壁や天井・床などを高明度色にすることによりその空間は広く感じられます。(図.3)

例えば膨張色を使うことで小さい部屋を広く見せたり、天井が低い空間の圧迫感を軽減させたりすることができます。

反対に低明度色にすると空間が狭く感じます。

広くて落ち着かない空間には壁やカーテンに収縮色を用いることで、包み込まれるような落ち着きのある空間にすることができます。

インテリアと色の軽重感の演出

インテリアにおいて色の軽重感は、空間のバランスや安定感を作るために重要な要素となります。(図.4)

部屋全体を高明度でコーディネートすると、軽やかな印象となります。

反対に部屋全体を低明度でコーディネートすれば、重厚感のある印象になります。

また一般的には、上から天井・壁・床の順に明度も高→低にしていくことで、部屋全体のバランスが安定し過ごしやすい空間になります。

色の視覚効果を活かしたインテリア配色

別の色同士が並びあっている時、それらの色に対比が生まれ思っていた色とは少し違って見えてくる場合があります。

インテリアにおいてもこうした対比がいつの間にか生まれていることがあります。

このような視覚的な色の変化が意図せず起こってしまわないように、色の対比をしっかり学習していきましょう。

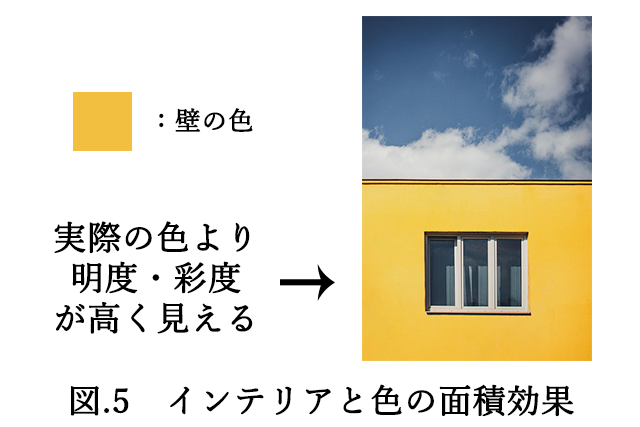

インテリアと面積効果の基本

色は面積が大きくなるにつれ明るく鮮やかに見えてきます。(図.5)

インテリアにおいては小さな色票を見て、家の外装や部屋の壁などの色を選定しますが、その時にはこうした色の面積効果を考慮する必要があります。

インテリアと色の対比(コントラスト)の効果

インテリアでは様々なエレメントを用いてコーディネートをします。

このエレメントは壁や床などの面積の大きい色に影響を受け様々な対比が生まれ実際とは異なった色に見えることがあります。(図.6)

こういった対比を有効活用することで、インテリアデザインの質も上がって見えます。

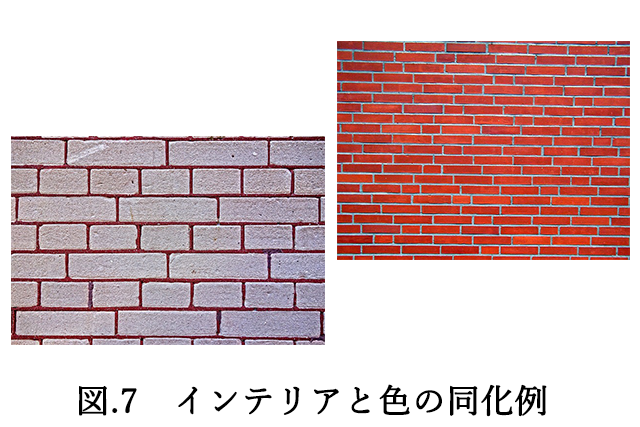

インテリアと色の同化の見え方

インテリアにおいての色の同化は、よくレンガやタイルなどに見られます。

例えばレンガだと、複数のレンガを使って一枚の壁を作り上げます。

この一個一個を繋げている目地部分が影響して、色の同化が起こりレンガの色が変化して見えてきます。(図.7)

図.7の左の画像だと、目地が赤色なのでレンガも目地の色に寄って赤みがかって見えます。

インテリアと補色残像の使い方

ある色を見続けた後に別の場所に目を移すと、見ていた色の補色関係にある色がうっすらと残像として見える現象を補色残像と言いました。

これはインテリアデザインにも活用されています。

よく例に挙げ得られるのが病院の手術室です。

手術室では血の色の補色残像を目立たなくするために、壁を薄緑色にしていることがあります。(図.8)

練習問題

最後にまとめ問題です。

それぞれの問いに答えてみましょう。

また( )に入る言葉を答えましょう。

答えは問題文をタッチすると表示されます。

お疲れ様でした。

練習問題は全問正解できましたか?

間違えた個所があればもう一度復習してみましょう!

色の心理的効果は以前にも学習している内容なので、今回は理解しやすかったと思います。

インテリアにおいても色の心理的効果は見られるので、こうした知識を知っておくことで試験以外でも日常で活用できるかと思います。

今回は単語を覚えるというよりは、練習問題でも出題しているように「こういう雰囲気にしたい時はこういう色を使う」のようなインテリアにおいて適切な色の使い方をしっかり覚えておきましょう。

ここまでお疲れさまでした。

色彩検定3級の範囲としては、いよいよ次の章の「慣用色名」で最後です。

あと少しです。

頑張ってやり切りましょう!

もう少しで色彩検定3級の出題範囲の学習が全部終わるね!

ここまでよく頑張ったね!

もうひと踏ん張り頑張ろう!!