配色をする時には、

・「色相を基準にして作る配色」

・「トーンを基準にして作る配色」

・「色相とトーンを合わせて作る配色」

の3つを基本として配色を作るということを学びましたね。

前回はその中で、「色相を基準とした配色」について学習しました。

前回に引き続き今回は、「トーンを基準とした配色」をくわしく解説していきます。

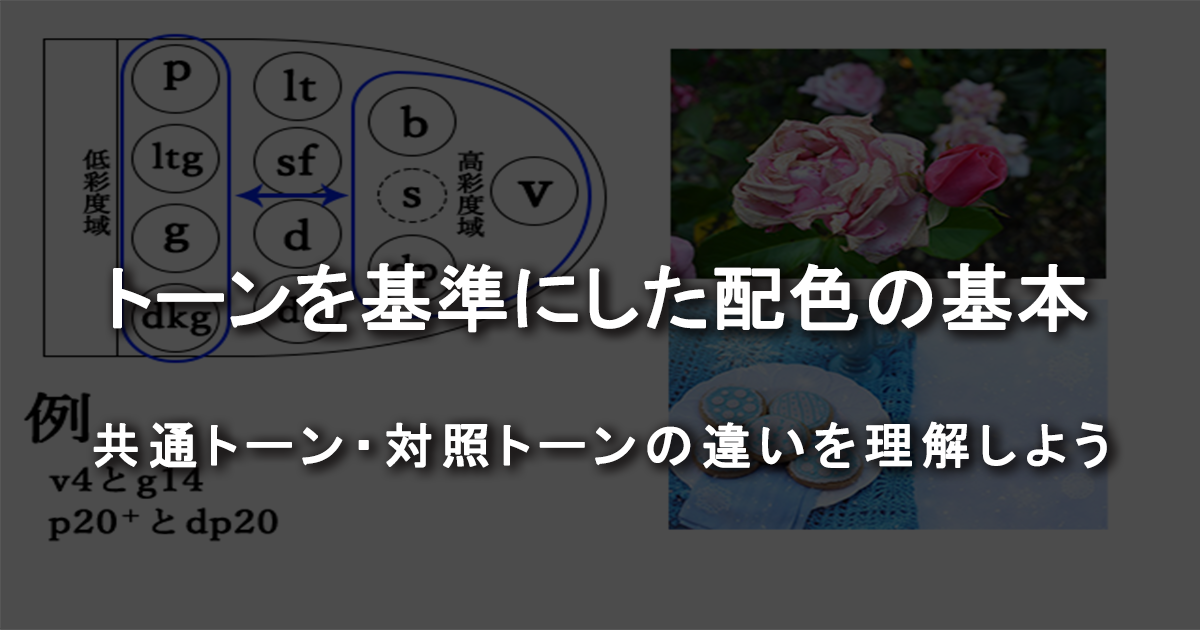

トーンを基準にした配色の基本を理解しよう

トーンを基準に配色を作るときは、使用する色のトーンの差がどのくらいかを考えて色を組み合わせます。

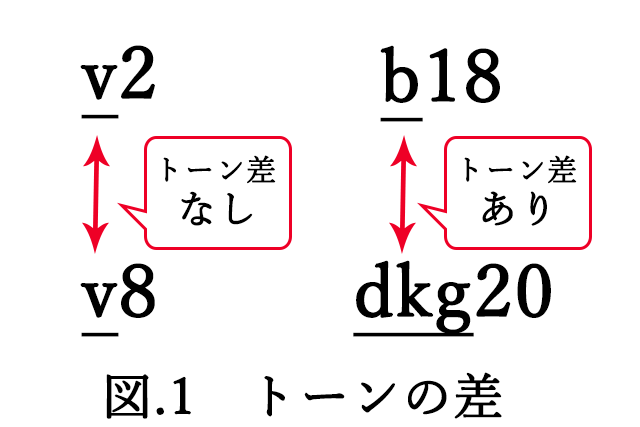

「トーンの差」とはトーン図上で組み合わせるトーンが同じ位置なのか、離れた位置なのかなどで判断します。(図.1)

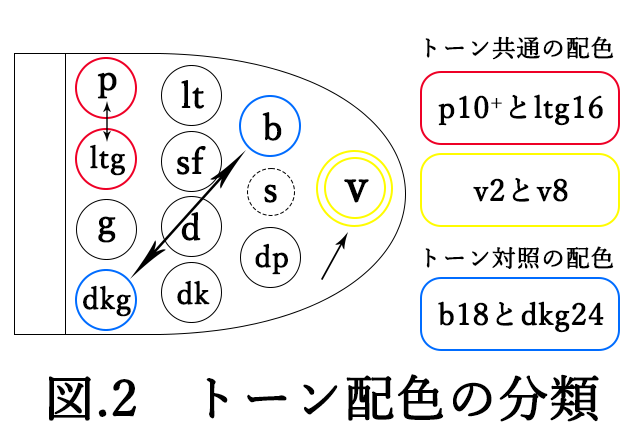

トーンを基準にした配色は

「トーン共通の配色」

「トーン対照の配色」

の2つに分類されています。(図.2)

このようなトーンを基準とした配色はトーン配色と呼ばれています。

トーン図は「【色彩検定3級】PCCSの基礎を学ぼう」で解説しましたので忘れている人は復習してみましょう。

トーン配色では低彩度トーンほどトーンの印象を強く感じられるよ!

反対にビビットトーン(v)やブライトトーン(b)などの高彩度トーンほど色相の印象が強まってしまうよ!

トーンに共通性がある配色とは(まとまりのある印象を作る)

トーン共通の配色というのは、組み合わせる色同士のトーンが同じ、もしくはトーン図上で隣り合う関係のトーン同士での配色のことを言います。

このような配色には

同一トーン配色(どういつとーんはいしょく)

類似トーン配色(るいじとーんはいしょく)

があります。

では、これらを詳しく解説していきます。

同一トーン配色(もっとも統一感をつくる組み合わせ)

同一トーン配色とは、「b」と「b」や「g」と「g」のように、同じトーン同士を組み合わせる配色です。

トーンが同じであれば彩度差はなく、明度差もあまり感じられないのでまとまった配色となります。(図.3)

また同じトーン同士で色を組み合わせるので、例えばブライトトーン(b)同士だと「陽気な」、ペールトーン(p)同士だと「かわいい」のようなそのトーンが持つイメージを強く感じられます。

低彩度トーンで配色するほど、複数の色相を用いてもまとまりが感じられるよ!

類似トーン配色(自然で穏やかな変化を出す)

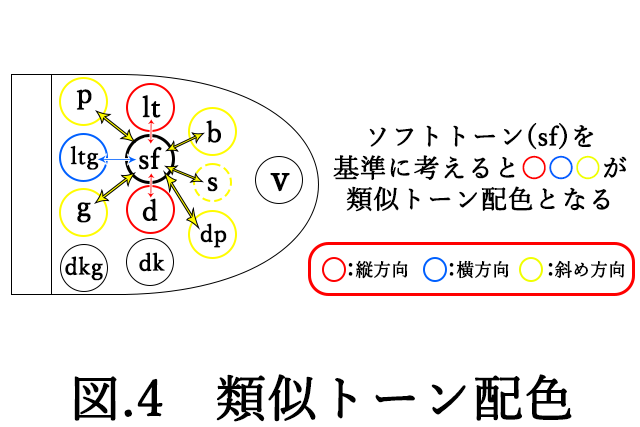

類似トーン配色とは、トーン図上で隣り合ったトーン同士を組み合わせる配色です。

この「隣り合う」とは、トーン図上での「縦・横・斜め」の範囲のことを言います。(図.4)

隣り合うトーン同士なので、彩度差や明度差が小さく共通性がありつつも少しの変化も感じられる配色となります。

また、組み合わせるトーンが「縦方向に並んだトーン同士」「横方向に並んだトーン同士」「斜め方向に並んだトーン同士」のいずれかによっても与える印象が変わってきます。

それでは、これらを詳しく解説していきます。

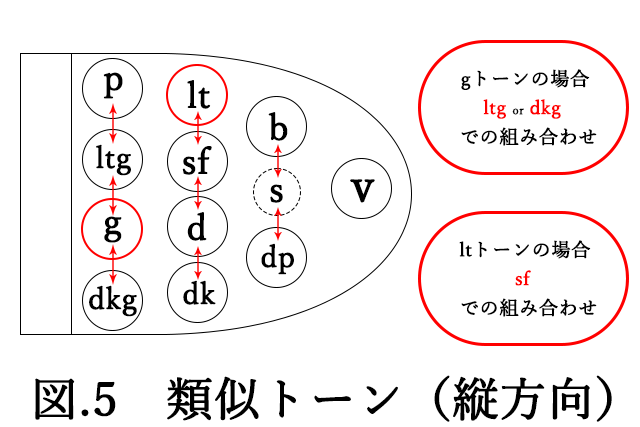

縦方向に並んだトーン同士

図.5のようにトーン図上で縦に並びあっているトーン同士で組み合わせる配色です。(図.5)

例えばグレイッシュトーン(g)を基準に縦方向で類似トーン配色をする場合、ライトグレイッシュトーン(ltg)かダークグレイッシュトーン(dkg)が対象になります。

縦方向は彩度には変化が無く、明度に変化があるので明度差がややある配色となります。(図.6)

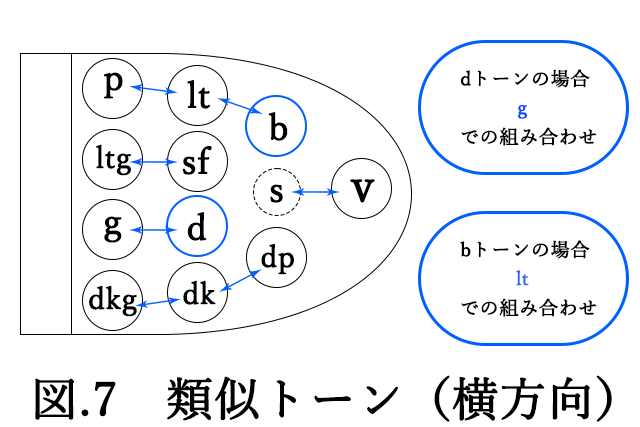

横方向に並んだトーン同士

図.7のようにトーン図上で横に並びあっているトーン同士で組み合わせる配色です。(図.7)

例えばダルトーン(d)を基準に横方向で類似トーン配色をする場合、グレイッシュトーン(g)が対象になります。

横方向は彩度に変化があり、明度にはあまり変化がないので彩度差のある配色となります。(図.8)

トーン図上のライトトーン(lt)とブライトトーン(b)の高さを見てもらうと、ライトトーンの方が少しだけ高い位置にあるのが分かるかな。

このように組み合わせるトーンによって実際には少しだけ明度にも差があるけど、そこはあまり気にしなくていいよ!

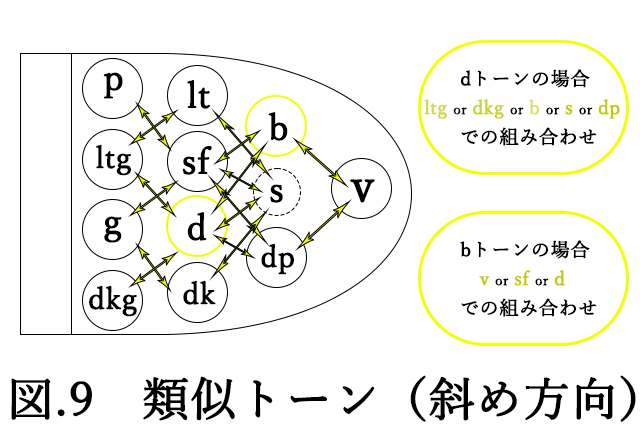

斜め方向に並んだトーン同士

図.9のようにトーン図上で斜めに並びあっているトーン同士で組み合わせる配色です。(図.9)

例えばダルトーン(d)を基準に斜め方向で類似トーン配色をする場合、ライトグレイッシュトーン(ltg)・ダークグレイッシュトーン(dkg)・ブライトトーン(b)・ストロングトーン(s)・ディープトーン(dp)のいずれかが対象になります。

斜め方向では彩度にも明度にも変化があり、彩度差・明度差のある配色となります。(図.10)

図.9のトーン図の通り、「ブライトトーン(b)とダルトーン(d)」「ディープトーン(dp)とソフトトーン(sf)」は類似トーン配色になるよ!

これは見落としがち、忘れがちになるからしっかり覚えておいてね!

トーンに対照性がある配色とは(印象にメリハリをつける)

トーン対照の配色というのは、組み合わせる色同士のトーンがトーン図上で大きく離れた位置関係のトーン同士での配色のことを言います。

このような配色は対照トーン配色(たいしょうとーんはいしょく)と言います。

それでは、詳しく解説していきます。

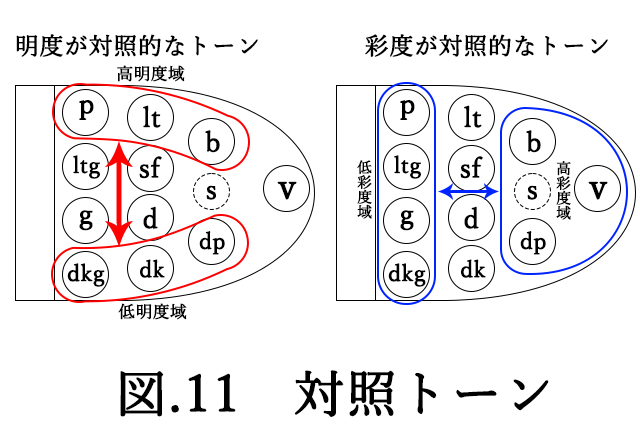

対照トーン配色(はっきりしたコントラストが生まれる)

対照トーン配色とは、組み合わせるトーンの明度差や彩度差が大きく、トーンの持つイメージの対比がはっきりと感じられる配色となります。

例えば、薄いというイメージを持っているペールトーン(p)と、濃いというイメージを持っているディープトーン(dp)を組み合わせると、色の濃艶をはっきりと感じられコントラストのある配色になります。

この対照トーン配色には、「明度が対照的なトーン同士」「彩度が対照的なトーン同士」の2つに分けて考えられています。(図.11)

「中明度・中彩度」であるソフトトーン(sf)とダルトーン(d)は、他のトーンに対して明度差も彩度差も大きくないので、この2つのトーンでは対照トーン配色を作ることができないんだ!

それでは詳しく解説していきます。

明度が対照的なトーン同士

図.12のようにトーン図上の高明度領域のトーンと低明度領域のトーン同士を組み合わせる配色です。(図.12)

トーン図上で高明度領域のトーンは明清色、低明度領域のトーンは暗清色なので、明度差が大きく感じられる配色となります。

明清色と暗清色は「【色彩検定3級】色の持つ属性について学ぼう」で解説しているので、忘れている方は復習してみて下さい。

彩度が対照的なトーン同士

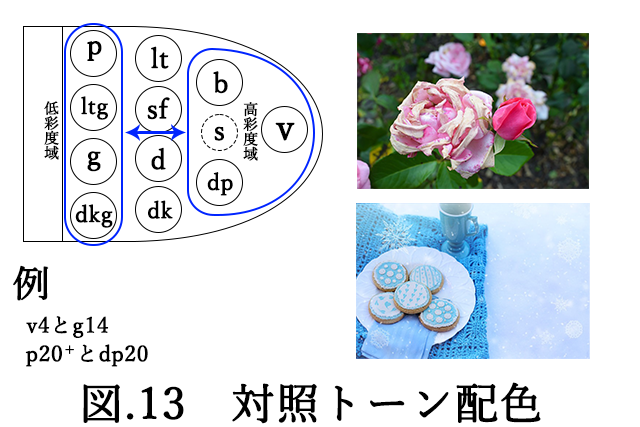

図.13のようにトーン図上の高彩度領域のトーンと低彩度領域のトーン同士を組み合わせる配色です。(図.13)

この配色は「濃い・薄い」といった彩度差が大きく感じられる配色になります。

対照トーン配色において最も対照的な関係にあるトーンは「高明度・高彩度のブライトトーン(b)」と「低明度・低彩度のダークグレイッシュトーン(dkg)」の組み合わせだよ!

それと「高明度・低彩度のペールトーン(p)」と「低明度・高彩度のディープトーン(dp)」の組み合わせだね!

練習問題

最後にまとめ問題です。

それぞれの問いに答えてみましょう。

また( )に入る言葉を答えましょう。

答えは問題文をタッチすると表示されます。

お疲れ様でした。

練習問題は全問正解できましたか?

間違えた個所があればもう一度復習してみましょう!

今回はトーンを基準にした配色を学びました。

色相に比べてトーンを基準にして配色すると、その色(トーン)の持つイメージや印象を伝えやすいので、比較的配色しやすいかと思います。

明るく活発な配色をしたい場合はブライトトーン(b)を用いたり、可愛らしく優しい配色をしたい場合はペールトーン(p)を用いたりすれば自分のイメージした配色ができると思います。

そのためにもトーン図上でのトーンの位置関係をしっかり覚えたり、トーンが持つイメージを覚えておくことが重要になるので、復習をしておきましょう。