色は私たちの生活の中で、気づかないうちにたくさんの影響を与えています。

たとえば、部屋の壁の色を変えるだけで気分が明るくなったり、食欲がわいたりすることもありますよね。

このように、色には「心理的効果」だけでなく、視覚的な影響や機能的な役割、さらには文化的な意味合いまで、さまざまな“はたらき”があります。

色彩の勉強をこれから始めるあなたに向けて、

本記事では色が持つ4つの基本的なはたらきをわかりやすく紹介します。

この記事で分かること

・色が私たちの気分や行動に与える「心理的効果」

・色が視覚に与える「錯覚や認識のはたらき」

・色の機能的な役割や見やすさの工夫

・色が文化や歴史で持つ「象徴的な意味」

色の心理的効果

色は見る人の気分や感情に大きく影響します。

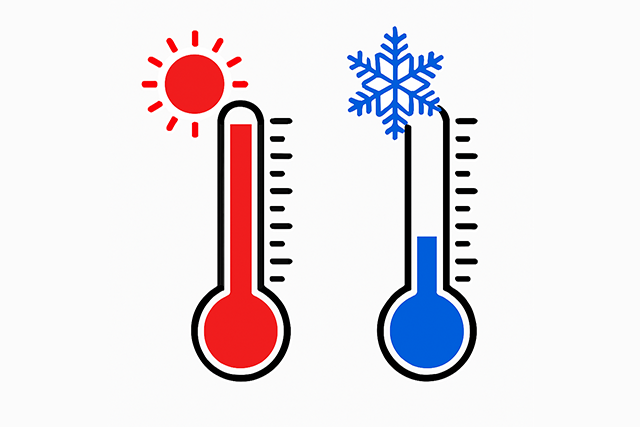

暖かみのある赤やオレンジは元気や安心感を与え、寒色系の青や緑は落ち着きやリラックス効果があります。

例えば、リビングルームにオレンジのクッションを置くと、空間が明るく感じられて家族の会話も弾みやすくなります。

一方、寝室に青いカーテンを使うと、睡眠を促進しやすくなるといわれています。

「見るだけで気分が変わる」色の魔法

例えば暖色系と言われる「赤・オレンジ・黄色」などは暖かさや安心感、食欲増進などの心理的効果をもたらします。

反対に寒色系と言われる「青・水色」などは落ち着きや涼しさ、集中力アップといった心理的効果があります。

色の視覚効果

色は実際の物体の大きさや距離感を錯覚させることがあります。

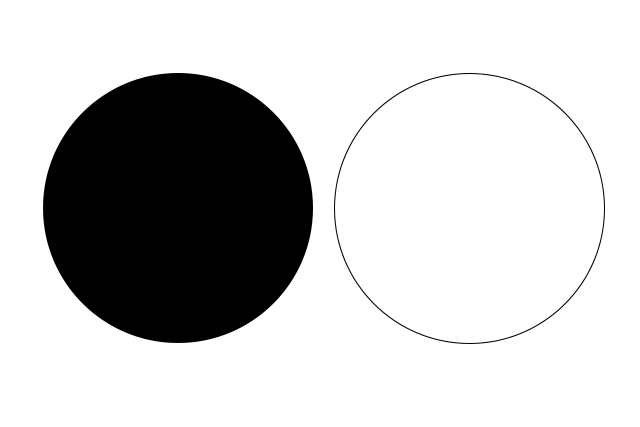

明るい色は膨張色と呼ばれ、同じサイズでも大きく見えます。逆に暗い色は収縮色で、小さく見えるのです。

また、赤などの暖色は手前に迫って見え、青などの寒色は遠くに引っ込んで見える「進出色・後退色」という効果もあります。

この性質を利用して、部屋を広く見せたり、家具の配置を工夫したりできます。

「同じサイズでも違って見える」錯覚の力

日常では様々なところでこの錯覚が利用されています。

ファッションでは、スタイリッシュに見せるために収縮色である黒色を用いたりします。

他にも囲碁で使われる碁石では、白色の碁石が小さく作られています。

白色は膨張色なので、わざと小さくして黒色の碁石と同じ大きさに感じるようにされています。

色の機能性

色は情報を伝えるための重要な役割も持っています。

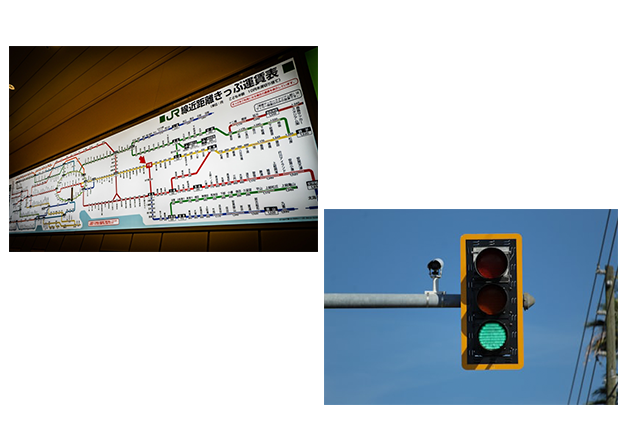

例えば、道路標識の赤は「止まれ」を示し、黄色は「注意」を促します。

文字と背景の色のコントラストが強いほど文字は読みやすくなり、色の組み合わせで情報の区別が簡単になります。

こうした配色の工夫は、日常生活の安全や利便性に直結しています。

「見やすさ・使いやすさを生む」実用的な役割

路線図などの一つの図や看板に複数の情報を載せる時には、色を分けて表示することで識別しやすいように工夫されています。

また標識なども、一目見てすぐに分かるような色使いをしています。

色の文化的・象徴的意味

色の意味は国や文化によって異なります。

日本では白は清潔や神聖さを象徴しますが、西洋では喪服の色とされることもあります。

赤は中国で幸福や繁栄を表しますが、西洋では情熱や危険のイメージがあります。

色を使う際は、こうした文化的背景も考慮することが大切です。

「国や時代で意味が変わる」色の背景

中世ヨーロッパでは紫は王や貴族だけが身につけられる特別な色でしたが、現代では誰でも自由に着られます。

このように技術の進歩や社会の価値観の変化によって、色の扱われ方は少しずつ変わってきたのです。

こうした背景を知っておくと、海外の人との交流や、歴史的なデザイン・アートを理解するうえで役立ちます。

まとめ

色は、私たちの暮らしにいつも寄り添い、気分や行動、さらには人との関係までも左右する力を持っています。

「心理的な影響」「視覚的な効果」「文化や歴史の背景」「機能的な役割」という4つのチカラを知ることで、色はただの“見た目”ではなく、生活をより快適で豊かにするための道具になるのです。

色彩を学ぶことは、単に知識を増やすだけではなく、自分や周囲の人の暮らし方をデザインすることにもつながります。

このブログでは、これからも初心者の方にも分かりやすく、試験勉強にも役立つ色彩の知識をお届けしていきます。

今日から、あなたの身の回りの色を少し意識してみてください。きっと、毎日がほんの少し違って見えるはずです。