私たちは、学校やオフィス、飲食店やショップ、自宅の部屋・リビングなど様々な空間に身を置いて生活をしています。

こういった空間の壁や床、椅子や机、家電製品などにまで色は使われておりインテリアにおいても色彩は深く関わっています。

今回はインテリアにおける色彩の基本的な考え方を学習していきます。

インテリアと色彩はどのようにして関わっているのかをしっかり理解していきましょう。

インテリアの基礎知識|空間構成とデザインの役割

よく「インテリア」という単語は耳にしたことはあると思いますし、日常でも使ったことがあるかと思います。

しかし、インテリアとは何なのかを説明してと言われたらなかなか難しいでしょう。

まずはインテリアと色彩について学ぶ前に「インテリア」という言葉の定義を知っておきましょう。

インテリアの定義と構成要素

インテリアとは建物の内部空間の構成や装飾全体を指します。

詳しく言えば、壁・床・カーテン・ソファなどの家具や、冷蔵庫やテレビと言った家電製品、観葉植物や雑貨のような小物類も含みます。

インテリアデザインの目的

インテリアデザインとは建物内部の空間(室内)を、美しく・快適に・機能的に計画・設計・装飾することです。

そして最も重要なポイントは、そこで生活をする人、利用する人が快適に生活できるようにデザインすることです。

建物というのは、アート作品のような芸術品とは違い人が利用します。

使う人や生活する人が快適に過ごせるような機能性をメインに考え、その上での見た目や内装のデザイン性を考えていくことが良いインテリアデザインとなります。

奇抜性や見た目を重視しすぎて、不便な空間になってしまったらそれは良いインテリアデザインとは言えないと思うな。

アート作品としてはいいかもしれないけどね。

インテリアデザインの計画

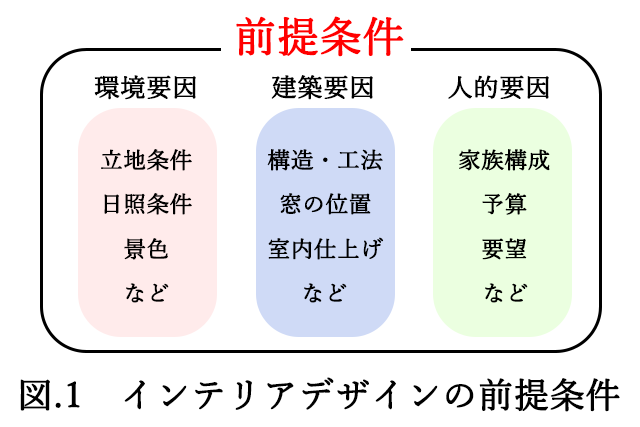

インテリアデザイン計画を考える時は初めに、環境要因・建築要因・人的要因のような前提条件を把握することが大切です。(図.1)

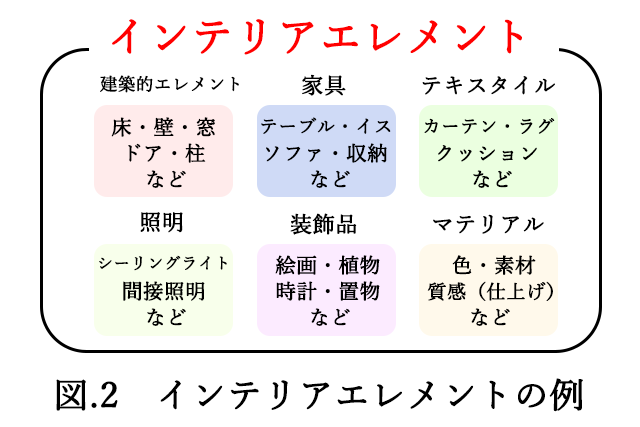

これらの前提条件を踏まえ、室内のインテリアエレメントを考えていきます。(図.2)

「エレメント」は対象の物を構成する個々の要因、みたいな意味だよ。

「インテリア」は建物の内部空間の構成や装飾全体のことだったよね。

つまりインテリアエレメントって、その空間を構成している個々の要因(壁・ソファ・テレビなど)ってことだよ!

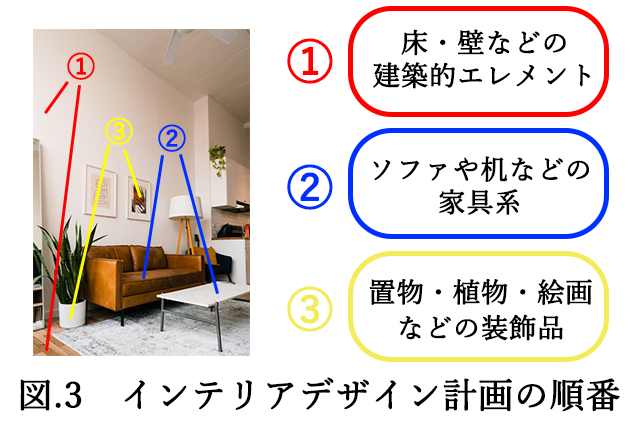

前提条件、インテリアエレメントの構想がある程度決まったら実際にデザインを計画していきます。

この時には、大きいもの、動かないものから順に計画されます。(図.3)

大まかにはこのようにしてインテリアデザインを計画していきます。

インテリアカラー計画の基本

先ほど解説した通り、室内を構成するインテリアエレメントはたくさんあり、その数だけ素材や材質も異なってきます。

これらのエレメントをなにも考えずにそのまま配置すると、色が統一されている訳でもないので室内がまとまりのない乱雑な印象になってしまいます。

そうならないために「色」を考え、室内のコンセプト・イメージ通りにカラーコーディネートしていくことが重要になります。

配色計画で考えるポイント

たくさんあるエレメントの色を考える時に、いくつかのポイントを押さえながら考えていく必要があります。

- 全体での配色バランス

基本的に、ベースカラー(約70%)・アソートカラー(約25%)・アクセントカラー(約5%)を目安に配色をしていきます。

配色比率が偏ると、落ち着かない空間になってしまいます。 - 明度・彩度のバランス

鮮やかな色を広く使いすぎると疲れる印象になります。 - 照明の影響

昼と夜、自然光と人工光とでは色の見え方が変わります。 - 面積効果

同じ色でも面積が広くなれば明るく鮮やかに見えます。 - 空間の用途

オフィス、教室、リビング、寝室、などの空間ごとの使用目的に合わせて配色を考えます。 - 素材との相性

同じ色でも素材が変わると印象も大きく変わります。

インテリアにおいてのカラーコーディネーションはただ色を選べばよいという訳ではなく、上記で書いたことを考えながら、インテリアデザイン設計をしてくことが重要です。

ただ適当に好きな色を選ぶだけじゃダメなんだ。

様々な視点で色を決めないといけないから、インテリアデザイン設計も大変だね!

インテリアカラーの種類と特徴

インテリアを考える際によく用いられる色があります。

壁・天井のように大きい面積の部分では、高明度かつ低彩度の暖色系やオフホワイトなどがよく使われています。(図.4)

オフホワイトとは、白にごくわずかの別の色味を加えた柔らかくナチュラルな白のことを言うよ!

壁や天井は室内において最も面積が広く、その部屋の印象やイメージの根幹となるエレメントになるので色の選定をしっかり考える必要があります。

選定の際には面積効果による色の見え方の変化にも注意する必要があります。

また図.4を見ても分かる通り、光の当たるところや照明の当たるところによって色の見え方も変化して見えています。

面積効果については【色彩検定3級】色の見え方の変化.2で解説しているから、忘れていたら復習してみてね!

次に床には壁と同様に暖色系やオフホワイトなどが用いられます。(図.5)

また壁や天井と比べて、明度が少し低い色を使用することで室内の重心が下に来るようになり、バランスの良い配色となります。

壁・天井・床で室内全体の印象を決めたら、その他のエレメントでよりその印象に合った物を配置しいていきます。(図.6)

家具や家電、雑貨や観葉植物といったその他のエレメントは、壁・天井・床とのバランスを考えながら色を選んでいきます。

その際に小さいエレメントを高彩度にすることでアクセントカラーとして取り入れると効果的な場合もあります。

空間配色の基本ルール(70:25:5)

配色の調和には「統一」と「変化」の2パターンあります。

インテリアにおいても室内全体の色みを統一させるのか、変化のある部屋にするのか、またはその両方の性質を持たせるのか、を決めておくことでおしゃれなインテリア空間を作ることができます。

またインテリアエレメントは様々な素材・質感・大きさがあり、他にも光の当たり方や配置する位置によっても色の見え方も違ってきます。

こういった観点も注意しながら配色を考えていく必要があります。

おしゃれな空間を作るためには家具の配置なども考えなければいけないけど、色彩検定ではそこまでは習わないよ!

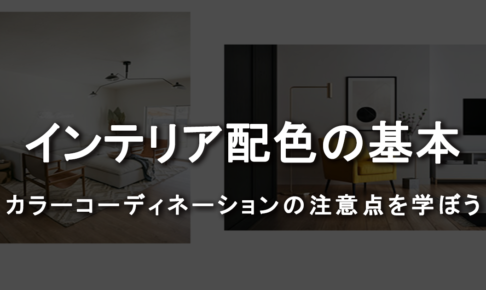

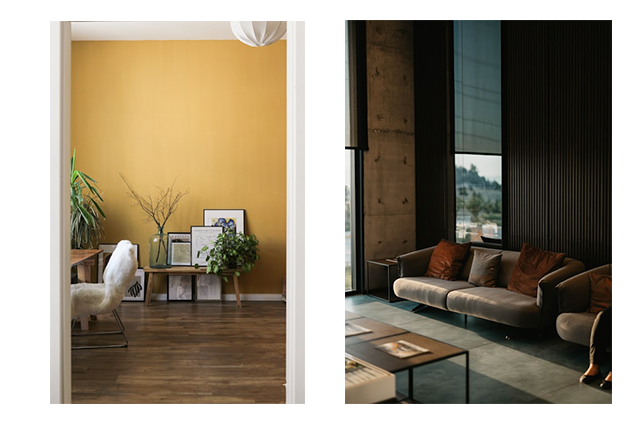

インテリアにおいて「統一」の調和を表現するには、室内の配色を同系色相または同系トーンにすることで統一感のあるインテリアにすることができます。(図.7)

図.7の左の画像では、ホワイト、ベージュを中心とした配色となっており統一感のあるカラーコーディネートとなります。

白系を中心に配色しているので、清潔感も感じられます。

右の画像も、ブラウンをメインに暖色系のカラーで配色しています。

こちらも、温かみがあり落ち着いた雰囲気を感じさせる統一感のあるカラーコーディネートになっています。

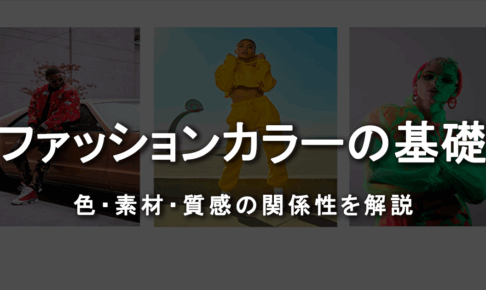

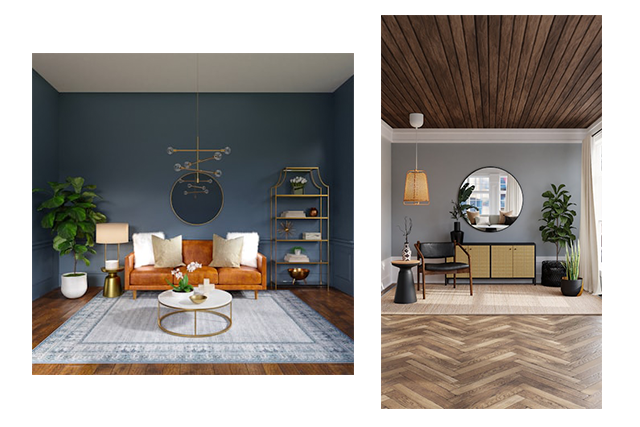

反対に「変化」の調和を表現するには、室内の配色を対照系色相もしくは対照系トーンにすることで変化のあるインテリアにすることができます。(図,8)

図.8の左側の画像は無彩色をメインに黒から白まで明度の変化を感じられるカラーコーディネートとなっています。

アクセントとして黄色の椅子を1つ配置してあるのもポイントです。

右側の画像では、部屋の上部に濃いブラウンを使うことでトーンの変化を感じられるカラーコーディネートとなっています。

変化をつけるといっても、インテリアにおいてはある一定の統一は必要になるよ。

想像してみてほしいんだけど、赤・青・黄・緑みたいに鮮やかな色をあちこちに配置していると疲れるよね。

こういった純色のエレメントはワンポイント、アクセントとして小さい面積で使うと効果的だよ!

練習問題

今回の章での練習問題はお休みです。

インテリアと色彩の基本的な関係を解説しましたが、実際のインテリアコーディネートでは今回学習した基本とは少し違った様相も存在します。

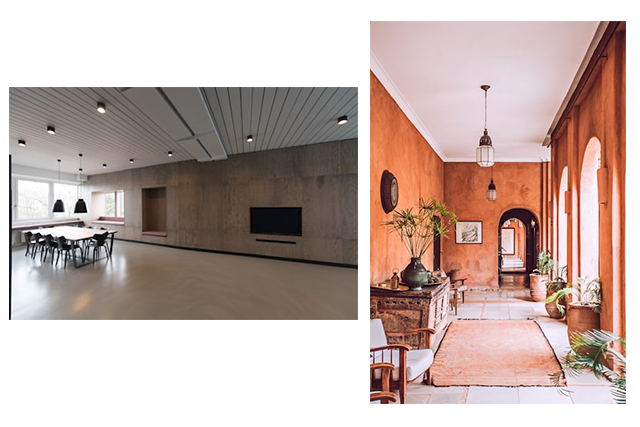

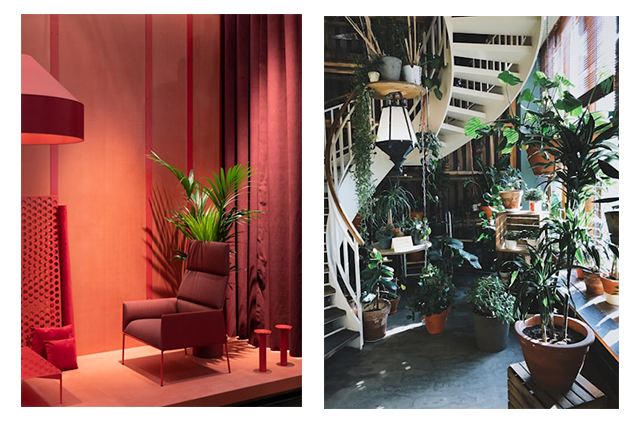

そこで最後に様々なインテリア例を見てみましょう。

いかがでしょうか。

壁や床には暖色系やオフホワイトがよく用いられると解説しましたが、上の画像たちは違いますね。

中には壁がコンクリートだったり、赤系だけのカラーコーディネートもあります。

このように色の使い方によっては様々なインテリアコーディネートをすることができます。

そのためにも基本的な知識は大事になってきますので、今回の章の内容はしっかり覚えておいてください。